|

我这辈子,半生书生,半生行伍,要谈军事学,尚可(不过,我从来不谈) : 谈到文学,老实说,我是个门外漠。我的弟弟俞大纲就曾跟朋友说:“千万别和我哥哥谈文学,他只有中学生程度,文星杂志都看不懂的。” 这又让我想起多年前的一件趣事。有位喜爱中国文化的美国太大问我:“琼瑶的小说你看过没有?”我摇摇头,她又问:“那么。凌波的电影《梁山伯与祝英台》你应该看过吧!”我依然摇头,这下换她摇头兴叹了,她说:“俞先生,我看你受 的教育还不够完备吧!” 我对文学的认知,主要是来自我母亲的启蒙。 |

我母亲是曾文正公的孙女,自幼浸润於书香经泽之中,养成了她淹贯文史、博闻强记的才学。在我的记忆里,她几乎是手不释卷的,无论经、史,子、集那一类书,均能深髓而得其味。尤其,母亲更有惊人的记忆力,对於历史、诗、词及古今中外的说部小说,亦能精确地诵出它们的来龙去脉。我们兄弟姊妹在她慈祥而好学的薰陶中成长,很多诗词在我们幼年时,便由母亲口授而能背诵,这些文史知识的传习,经由母亲亲授,有如母乳一般的滋补,其影响也最为深厚弥远。

另外,私塾的教育也有纲举目张之功。在经学方面,我是从公羊传开始念起的,至今虽能随口背诵,但对於经义还是完全不懂。接著是谷梁传、左传、四书、礼记·······等。可能是由於从经学入始,所以,影响我长大之後离文学的路子愈远。尤其,经部中最有文学风采的“诗经”,我是到六十岁以後才读的,并且是先读瑞典汉学家高本汉的英译本,读出兴趣,再回头看原典,愈读愈感觉香。这真是宝贵的遗产,先民智慧的结晶,人人都应该读的。易经的情形亦然,过了耳顺之年,参照德译本慢慢才念完。

史部方面,选读史记、汉书、通鉴的文章,另外要圈点通鉴辑览。

子部以老、庄为主,另外选读荀子的文章。

集部从楚辞开卷,一直念到昭明文选、古文辞类纂、经史百家杂钞·······等。文选是先严亲自教我的。至於汉魏六朝文、韩柳文、唐宋八大家的文章,也要咀之嚼之,得其全味。诗词方面,则以母亲教的为多,我至今仍偏好盛唐诗,比较起来,宋诗的味道便不够,明清的更居其末。

|

当然,小时候我也会瞒著大人偷看闲书。像三国演义、说唐、水游传、西游记、红楼 梦,都是年纪很小就看过了。那时,最让我著迷的是隋唐演义,里头的英雄豪杰,个个勇 猛精壮。我心里最崇拜那天下第一条好汉李元霸,真希望能够跟他把酒共论今古事;慨然 有澄清天下志。好多年以後,我的表姊曾宝荪告诉我一件往事,她说,有天傍晚,不知打 那儿飞来一群乌鸦,栖在後院子的大树上,嘎嘎嘎叫嚷个不停,表姊说我大约被这群乌鸦 吵烦了,跑到大树下,一手叉腰,一手指著枝桠上的乌鸦们,说了一段狠话:“我如果是 天下第一英雄,你再叫三声看看!”後来乌鸦再叫了没有,我已经忘了,不过,我可以确 定,我不是天下第一英雄。 我的小学教育,可以说是沿习曾文正公所传下的这一脉庭训家学,逐渐完成的,另 外,五舅父曾广铨先生为伯祖父曾公纪泽之侄儿,他从德国出使回来之後,住长沙我的家里,替我请了两位英文 教师,教我英文,我在向至圣先师孔子行拜师礼时,这两位先生便站在旁边。我也分别向他们二位叩头拜师,开 始研习英文。 我开始进中学,是在十六岁那年,念的是上海复旦中学,後来因为生病在家休养,上海家附近住的都是英国 人,平日,我常跟英国小孩玩耍,对语言的进益很有帮助。所以,我从复旦中学跳班两年毕业之时,除了几何学 拿第二名,英文便拿了第一名。 |

十八岁,我进入复旦大学预科,跟王宠惠先生念名学,并随薛仙祖先生念经济学及德文。

|

十九岁时,我以第一名考上南洋公学(即後来的交通大学)电机科。半年之後因为肺病而休学,待在家里度过病中岁月,除了继续跟著薛先生念德文外,正巧那时候,我的表哥曾昭权先生从麻省理工学院毕业返国,我便跟著他念数学、微积分。後来,我们两人一起把 Granville 微积分里的习题都做完了。 在念复旦预科时,我曾与同学们共同出钱买化学仪器。毕业後,他们把这一套仪器全部送给我,所以,在学习数学、德文之余,做化学实验就成为重点了。大致说来,这个阶段主要学 习的是科学方面的知识,与文学的关系趋於淡泊。直到我插班考进圣约翰大学三年级时,才出现扭转之势。 圣约翰大学对课程的排订乃是采美式的:三年级的学生必须修逻辑学、社会学、历史、心理学、英国文学等人文课程;四年级必须念国际法、政治学。我另外修了一门东亚历史。 |

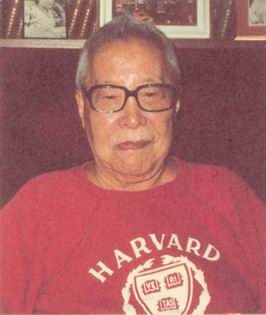

这时期最重要的是,我随著校长Dr.Patt 念哲学史,他对我的影响很大,是使我从电机科系转向人文学科的关键。所以,一九一八年我负笈至哈佛大学,攻的便是哲学。三年十二门课,统统拿A,一九一九攻读博士学位,并获得 Sheldon Travel Grant (谢尔顿旅行奖学金),一九二一一一九二九年拿到哈佛大学博士学位,前往德国柏林大学留学,仍继续攻读德国哲学及数学,一方面随 Dr. Riehl 读康德“纯粹理性批判”,并听爱因斯坦讲“相对论”。

|

这段期间,与我的表哥陈寅恪先生同窗共处,我与他除了是两代姻亲、三代 世交外,更是七年的同学,两人说诗谈词兼论经史,亦师亦友。他的国学底子非 常丰厚扎实,时有精辟之论,我得他的润泽特多。 在长达十余年的游学生涯中,除了哲学本行之外,对於英美文学及欧洲文学的涉猎也甚为广泛,我对浪漫时期的英诗较为偏爱。 有一年,我听说罗素到中国访问,伦敦中国同学会开会欢迎他,有个人站起来问他:“和英国文学比较起来,中国学生似乎比较喜欢俄国文学,为什么?” 罗素也回答得乾脆俐落,他说:“因为,俄国文学的确是高明一些!” |

对於俄国文学,我非常喜欢托尔斯泰的《安娜,卡列尼娜》。他的另一部钜著《战争与和平》,写战争写得十分深刻。同样是描写战争的小说里,我也欣赏德国作家雷马克的《西线无战事》,他是反战的,反战的笔调较容易讨好。另外,我常读圣奥古斯汀的《忏悔录》。当年,“八二三炮战”打得最激烈的时候,每回我到金门前线时,身边总是带著这本书。至於为什么?我也不知道。

莎士比亚和歌德的作品,一直被认为是西洋文学的经典之作,但是我个人不太喜爱。

我从小到大所受的教育都很广泛,养成了好读的习惯,尤其受母亲的影响,至今仍每天念书;只是愈读愈觉得无书可读。我记得一九一二年,陈寅恪回国时,曾去拜访一位世伯夏曾佑先生,夏伯伯告诉他:“你是故人之子,能从国外学了那么好的学问回来,很值得庆贺。我自己则只能读中国书,外国书看不懂。不过,近来已觉得没有书可读了。”陈寅恪就问他:“中国书浩如烟海,何以没有书可读了?”夏伯伯说:“都看完了嘛!”後来,我在广州岭南大学碰到陈寅恪,听他提起这段往事,他表示自己也到了无书可读的地步。他说,其实中国真正的原籍经典也只不过一百多本,其余的均是互为引述参照而已。可惜,我当时未问他是哪一百多本?

书,除了要看得多,也要看透,看书要超越书来看,才能有迥异於常人的看法。同样地,从事文学创作,最要紧的在更上一层楼,别人是就世中论世事,作家要就世外论世事。唯有超以象外,才能得其环中,所写下的智慧之作,方是持之非强、来之无穷。