怀旧之旅

- 重归种福垸 聂崇志

插图:聂崇瑞

自1947年从湖南老家回到上海后已过了半个世纪,一直想回去看看, 随着年龄的增长, 这种欲望越发强烈。今年趁三弟崇平回国之机, 策划了这次怀旧之旅. 10月2日搭火车去长沙, 千里之行以一声火车长鸣开始。时隔53年, 老家如今怎样了; 有电灯了吗?通不通车; 邻居还在吗?见面还认得吗? 有无客栈过夜就餐!心头掠过一丝不安。 但想起又能看到 “局里” 堤外白浪滔滔的洞庭湖转而兴奋不已。

翌日,抵达长沙。衡山聂氏族人聂光永(叔),聂崇光(兄),聂本俞(侄)到站迎接,第一次见面,受到热情招待,吃家乡菜,游览市容。1942-1944年我们曾住在这里,记得满街乱跑的黄包车,叫卖河水的挑夫,夜间报时更夫的敲梆声,以及日本飞机轰炸时我们躲在夹墙中的情景。当晚我们在湘江码头乘一艘 “豪华” 客轮去草尾镇。这艘船 “豪华”得令人啼笑皆非,设施破烂,陈旧,可爱的同胞们又肆意糟蹋。劣质烟味充斥船舱,瓜皮果壳铺满甲板。我们不得不动用经济杠杆,获准一独立单间才逃此一劫。

隔日八时到达草尾镇. 此镇是湖区农副产品集散地,水路交通四通八达。西可到沅江,益阳,长沙。东可达岳阳,汉口。我曾于1942年,44年,47年先后三次路经此地, 留有淡淡印象。如今卡拉OK厅,美容美发院取代了往日的铁铺,江面上“倒把子”(帆船)已消踪影, 只有那些 “豪华” 轮得意地来回穿梭。姑娘,小伙打扮入时,无怪他们把草尾比作 “小香港”。

草尾到垸子30华里, 汽车只达 “大同闸” (后文还将提到此地)。 记忆中离目的地已不远了.我们租下一辆 “面的”。司机叫谢明强,绰号黑狗,不一会功夫就到了“大同闸”。热心的黑狗继而询问前往种福垸的路径,我们还将聂士达名字抬出来以供线索。令人吃惊的是聂士达路人皆知。聂光圻字士达,二房人士(我们以大伯相称)为聂氏家族委派种福垸的全权代表, 解放后尤其在文革中成了当地阶级斗争教育的反面教员。 没有想到今天我们居然沾了这个反面教员的光。 几经周折便进入原种福垸管辖区, 遇一姓彭老者(82岁), 熟悉垸子往事, 得知我俩是 “喜少爷” 的少爷, 便上车带路. 行不多远,上一土坡, 已无路, 彭老示意我们下车宣布这就是我们要找的 “局里”。我和三弟环视一下四周,几乎异口同声用半生不熟的湖南话问道: “咯里就是局里?”。

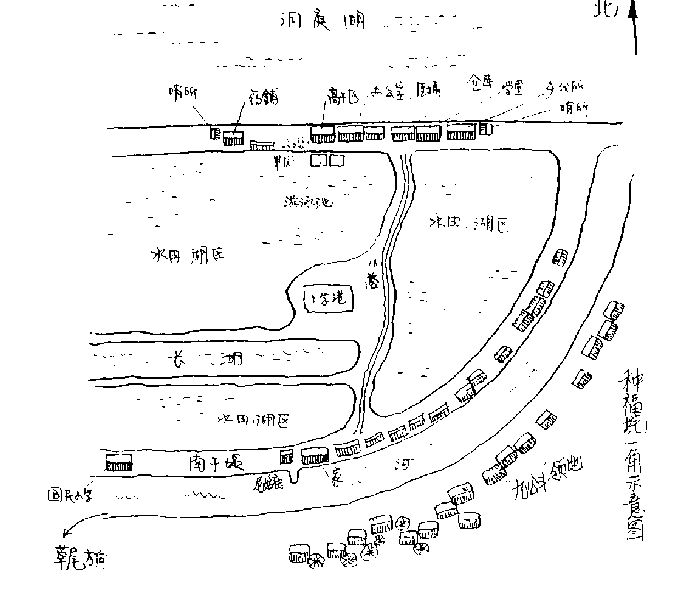

“局里”是我们对刘公局的简称,是种福垸行政首脑机关所在地。民国初年,聂氏家族利用上海恒丰纺厂赚的钱,在湖南洞庭湖畔购地五万余亩,筑长堤围湖造田。堤高数十米长几十华里。刘公局就设在堤上。局机关一字排列东西约一华里。最西端是药铺,与其相邻的是高级职员住宅区。聂祝山,张十老爷就住在这里。紧挨着是一片果园,由大伯心腹周忠干把持。早些这片土地原是十房叔叔们寓所。在一次熏腊肉时不慎烧毁。果园以东是“高干”住宅,大伯和我们占有一席之地。办公室与其相邻,师爷们就在此上班,滴滴答答算盘声终日不绝,东面是食堂和颇有规模的厨房。向东延伸是一排谷仓,是佃户们交租纳粮的地方。隔壁是一所学校,专供职员子女就学,最东头是“乡公所”,它是刘公局的“国防部”。有枪支数十,兵丁若干,一律穿黑制服。他们东西各设岗哨,禁止闲人通行。大堤北倚一望无边,烟波浩翰的洞庭湖。这本是我们确认“局里”的唯一标志,如今已不复存在。在“以粮为纲”的年代里,被围湖造田所填没,只剩堤下一条河沟。没有了湖,堤也就失去了作用,渐渐萎缩,至今不足三米。堤上的建筑自然荡然无存。我们一行西行至原药铺旧址,望着这块杂草丛生的荒芜土地。五十年前景象油然而生。

为了治病的需要,垸当局在这里设立了一颇具规模的药铺。由钟先生全权负责。然而近水楼台未得月,不久他就得肺痨去世,钟先生的堂客(妻)--钟先娘子,原是恒丰纱厂的女工,和我家来往甚密,在很长一段时期里,她一直以总管的身份,主持我家常务工作。她儿子叫萼华,长我四、五岁。一身好水性,十多岁就能在洞庭湖中搏浪嬉水。他很有学问,教会了我们用南瓜竿茎制作虹吸管,大量运用在后院“水利工程”之上。他的侠客故事更使我们着迷。我曾模仿故事中的侠客,修炼口吐利剑,一道白光,取人首级,自然是徒劳。首级安然无恙,只是使人掩鼻而去罢了。1942年四弟崇良出世不久,我们就举家迁往大火后的长沙。44年初夏日本鬼子进攻长沙,我们仓皇逃至湘潭,走投无路之际,避难于湘潭附近冯树初(佣人)家,深秋,天气渐凉,我们没有御寒衣服,只能再度长途跋涉,一路千辛万苦经草尾回到垸子。大伯将我们安排在这空置已久的药铺。于是往日的药铺就成了我们的家。结束了这半年流离失所,风餐露宿的苦日子。我站在这里回想起当时这段短暂的安宁(不久又遇到更惊险的事件)日子。久久不愿离去。离开“药铺”行至“高干”住宅,彭老指着堤南一遍自然水域说:这是喜少爷的游泳池.

喜少爷便是我们父亲,30年代就读于日本陆军士官学校,两国紧张后中途辍学回到上海,当时上海也是战云密布,父亲尚无工作,便带着刚满月的我和大哥去了种福垸。大伯任命他一个可有可无的职务,终日无所事事。骑马,游水,狩猎,打牌,过着悠闲的日子。他把门前堤下水塘辟为游泳池,岸边筑起跳水台,经常以难度系数最底的飞燕式纵身入水,招来不少旁观者。一天某农民也想上台一试,他那里掌握跳水要领,直挺挺地拍在水上溅起一遍水花,大家捧腹而笑。我痴痴地望着水塘,如今父亲也已作古,旁观者大多恐怕已不在人世。我默默地祈祷着他老人家在另一世界能重操旧业,为这些相随西去的旁观者再展示一次“飞燕”雄姿。

彭老很佩服“喜少爷”,提起风车之事,其实父亲并不善长数理。但当时却设计出风车兰图,种福垸全是水稻田,少不了排水灌溉,这些繁重的事全由人力完成。父亲设计的风车能见风使舵,木制齿轮传动,驱动水车,日夜运转,深受农民欢迎。

再往东已无路可走,空荡荡的荒地再找不到遗址可供怀旧。时间已近中午,我们便回到彭老住处一酒家美餐了一顿。下午该去日夜思念的“南干堤”了。

南干堤与刘公局大堤平行,相距约7-8华里,是种福垸南部边疆,隔河相望是一遍绰号叫“九公斗”地主的领地。大约1945年春,日本鬼子夜袭种福垸。当时信息不灵,当鬼子临近药铺我们才发觉。那是一个没有月光的夜晚,伸手不见五指,我们连滚带爬地下了堤,上船逃命,刚离岸不足百米“药铺”就被点着,顷刻之间化为灰烬。其实我们并没有什么值钱的东西,但父亲一套木工器具被付之一炬实为可惜。家被烧,便迁居南干堤滕老爷处。滕老爷叫滕洪贵,是祖父的马弁,江湖上有点名气,据他说当年贺龙走投无路时是他“放他一马”。47年我们回上海他一直护送至汉口。

我们在滕家西侧盖了新家,于1945年端午节竣工,不免敲锣打鼓热闹一番。新宅为两室一厅,父母卧室有卫生间,而我们只能与猪共舞,好在当地随地大小便不当回事,也不必担心污染环境,每每事毕,还未及整装,狗已将出口之货吃光舔尽。至于善后,则往往随手拾来瓦块篦片,一刮了事。

或许大河两侧各有其主,两岸小孩情绪对立,战事频繁,用泥块瓦片互相投掷。当时我们年小力单,射程只及一半,只能充当后勤。年稍长者冲锋在前。其中一个叫“运伢子”的,臂力过人,射程能及对岸,颇有杀伤力。战事一起,必见他的身影,骁勇无比。虽然我们才十几个人,还是封他为“师长”(少将军衔)。他能骑光背马,飞奔于田埂堤间。会水性。尽管是狗爬式,当时也够我们羡寞不已的了。他还有一绝活,能修正光的折射,准确无疑地叉到水中鱼儿。就这些出众的本领,使他在孩子们中享有很高的威望。连我们这些少东家也鞍前马后,心甘情愿听他摆布。

南干堤穷乡僻壤,自然缺医少药。得病大多求神拜佛。当地有一种类似北方“跳大神”的迷信活动。凡患病者经郎中久医不愈便请“师公”(记得姓唐)“发马脚”。唐师公手舞关云长大刀,在病家晒谷场上转圈子,突然卧地打滚,口吐白沫,表示他已被神附体,擦去嘴角余沫,坐到太师椅上, 开始向跪在他脚跟前的病人家属传授治病秘方。一般跪者并不急于记录,因为处方即使神不说人们也都知晓。当师公即将还俗下凡,似乎想起一件事,对病家说“唐师公很辛苦,要多多酬谢啊”。这时围观者才从他唯一的一句真话里明白了其中缘由,露出了马脚真相,但即使如此,我们孩子们还是百看不腻。的确,南干堤最缺乏的就是文化生活,没有电视,没有报纸广播,更没有电影,只有影子戏。每当演出,必到无疑。那怕是河对岸上演,我们也会在夜幕掩护下划小舟偷渡过去。尽管我们都明白,一旦被对门伢子发现,后果是很难设想的。过年过节是我们孩子们最难忘却的大事。农历五月初五端午节赛龙舟,吃粽子。八月中秋,明月高挂胜似一盏明灯,在没有电灯的农村夜晚,别有一番景象。七月初七是鬼节,家家户户都没有祭台,为故去的亲人招魂。这一天我们不敢外出,深信获得“探亲假”的鬼们,一定迫不急待回归故里。我们在家窥视来往路人,一旦发现陌生者,认定必鬼无疑,只是有点搞不清,为何鬼和人长得一模一样。

春节过年是最热闹的日子,家家挂满了腊鱼腊肉。出于可以理解的原因,农民纷纷将年货送到我家。年三十晚上,大人在家打牌赌钱,孩子们则兴高采烈放花筒,鸣炮竹。此时两岸伢子们,暂歇战事,和平相处。大年初一,舞龙队,花鼓戏挨家挨户演出,川流不息。我们那位“少将师长”父母双亡,家境贫寒,这几天是他讨乞的好日子。我以“副官”身份跟随其后。施主们看到少东家亲自为他保驾护航,岂敢怠慢,纷纷争先解囊。由于我坚持只收现金,不要实物,不大一会,花花绿绿的法币,关金票满载而归。回扣分文不要,一则是当地尚处于自然经济,除“笔杆子糖”“片糖”外没有孩子们爱吃的零食。二则是家里财务制度严禁设有小金库。这种“极左”经济政策使我至今还把去商店购物看作是一件苦差事,经商更是一窍不通,炒股则战无不败。

车开了约10几分钟,便到了南干堤。堤前的大河依旧存在,比印象中还要宽些。河对岸无大变化,当年对门伢子的住房改善了许多,砖瓦代替了简陋的茅草,而河的这边,一遍荒芜,堤岸已少有人家,“一去二三里,烟囱四五家”的景象已不复存在。我和崇平艰难地走在堤上,静静的河水长满了带刺的荷叶,菱角和一些不知名的水生植物,鱼儿在水中游弋,偶尔跃出水面,使寂静的河面添加了几分生机。几只青蛙悠间的坐在荷叶上,瞪着大眼,嘴里嘀咕不停。一阵轻风掠过,夹带着迷人野花芳香,使我仿佛又回到了童年时光。路遇一农户老者,据他回忆我们站的地方原是一所学堂。好!有了学堂旧址这个参照点,别的地方就不难确定了。学堂就是原“国民小学”,由垸当局出资修建。学生都是当地农民子弟,不收费,老师则由当局去省城找经济困难的中学毕业生到此打工,每学期工资为35担谷子。当时大哥和我已到上学年龄,母亲便送我们去这所离家约二华里的学堂上学。校舍只有一间大屋,各个班级都参杂在一起,老师轮流教课。我和大哥同上最高年级—四册,相当于二年级。由于我的特殊身份,受到老师的偏爱,很快便提拔为“学生会主席”。早晨,稍息,立正,升旗,背诵总理遗嘱全由我来主持。一次我还带领这邦赤脚伙伴来回十几里路去“局里”喝一碗牛奶(美国战后剩余物质)。不久出于学习质量的考虑,请老师到家里来教学。“学堂”设在家西侧的尼姑庙,学生只有我们兄弟四个。第一个老师是男的叫唐令白,善于吟诗填词,我们主攻古文和书法,特别要我们背诵文天祥的“正气歌”。据说走夜路背诵它可驱邪壮胆。第二个老师是女的姓朱,长沙第一师范毕业,她给我们带来了洋学堂崭新的学习气氛。记得第一堂游戏课便是“London bridge falling down”。教我们乘法口诀,学会了分数开方,利用圆周率计算周长和面积,还增添了体育,音乐课,跑步,跳绳,游水,唱歌,在此之前我们只会哼花鼓戏小调。那时父母已去上海,因而朱老师既当老师又是监管,朝夕相处,胜似亲人。学期终了,老师要回长沙,我们兄弟死活不肯,她借上厕所偷偷溜走。我们发觉上当,紧追不舍。一直到七八里外的大同闸才追上,又拉又扯,又哭又闹,惊动了当地庄主,问清缘由后,带我们到庄主宅中,好吃好喝一番,派了两个家丁把我们押送原籍,从此我们再也没有见到这位心爱的朱老师了。

正当我沉醉于回忆之时,不知从那里窜出两条野狗,气势汹汹向我们冲来。我弯腰作捡石头状,其中之一立即吠而不前。三弟从容不迫毫不理会,把另一只狗也唬住了。这两个畜生一定在暗自捉摸,今天可碰上两位高手了。它那里知道我俩曾和它们老祖宗打过交道,深谙狗性,在受到狗攻击时千万不能跑。当年南干堤农产家家养狗。因而狂犬病时有发生。我曾亲眼目睹多起狂犬病患

者临死前的惨状。狗一旦被感染成为“疯狗”。目光呆滞,伸得长长的舌头流着涎液,尾巴下垂夹在后腿中。这时它开始主动攻击生人。受害者绝难幸存。疯狗必须立即除掉。杨师傅是打狗高手。我记得一天黄昏,他手持锄头,站在小路桥头,威武之状不亚于当阳桥的张飞。

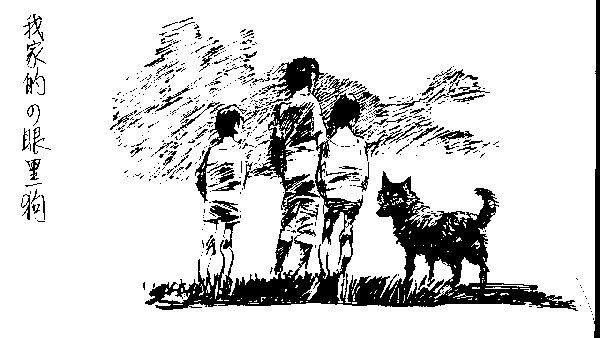

人们驱赶着一头疯狗直向他扑来,他手起锄落,准确命中头部,可怜这个“精神病”患者一声哀鸣,应声倒地。杨师傅是我家厨子,他烧的鱼杂碎、腊狗腿、芋头是我最喜爱的菜。或许我深受杨氏菜肴的影响,至今还念念不忘,对龙虾海鲜毫不感兴趣。我家也有一头四眼黑狗,我们外出它寸步不离,保卫我们不受野孩子的欺侮。并忠实的守护着我们这个实在没有什么可失去的家。当我们从水路离开南干堤回上海时,他一直在岸上跟随,过了一村又一村,越过一河又一河,最终在视野中消失。我们静静地眺望着远方渐渐变小的黑点,悄然泪下。

解放后,在围湖造田之余,种福垸被辟为劳改农场,居民都迁往别处。后来落实政策,平反冤假错案,劳改农场又被撤消,因而堤上荒无一人,再也找不到记忆中的熟人:李文肇,秋姑娘,刘一钻子等,至于我们那位“少将师长”更不知道在那处何方。

下了南干堤往回走,根据距离的推算,应该到“长湖”了。彭老点头认可了我的判断“长湖”并不是湖,而是一条宽一华里,长数十华里的河,盛产莲子,藕,菱角,鱼类,是种福垸副业生产基地,两岸设有10余米的深水区,并有护湖队巡逻。记得有一天我跟着一群细伢子,游过隔离区来到湖中央,摘莲蓬,采菱角,大饱口福,好不开心。不料被护湖队发现,一网打尽,押着我们去队部要“严肃处理”。我胆战心惊,魂不附体,早就把自己身份忘得一干二净。幸好队长一眼就认出了我这个少东家,把押送者训斥一顿,当他看到我仍一脸愁容,便不无耐心地启发我的“阶级觉悟”,并亲自送到门口。当我还心有余悸之时,我的那些小伙伴早就捧着胜利品一溜烟跑得无影无踪了。还未及去寻找小伙伴们庆祝大捷,归巢的鸟鸣使我从忆梦中惊醒。十月的太阳本来就有气无力,如今也已被树梢遮没了许多。缺少阳光的这片土地露出几分凄凉,不便久留了。再见了种福垸,再见了南干堤,我们还会再来看您的。

谢别了彭老回到草尾镇。第二天搭“俄罗斯”水翼艇三小时便抵长沙。光永叔叔已安排了下午返程火车票。又是一声火车长鸣,“怀旧之旅”就这样结束了。