|

忆中央大学俞大絪教授 转自公众号 Frosty the Snowman 俞大絪(Jane Da Yuen Yu,

1905-1966),浙江省绍兴府山阴县人。父亲为湖南武备学堂总办、实业厅厅长俞明颐,母亲为曾国藩的孙女曾广珊。1914年在上海麦伦女校读小学,1918年入圣玛利亚书院(St. Mary's Hall)学习。1927年6月与曾昭抡结婚,婚后就读于上海沪江大学,1931年沪大英文文学系毕业。1934年,考取庚款留学英国牛津大学,1936年获文学硕士,继入巴黎大学进修。1937年回国,在重庆沙坪坝中央大学外文系教授英语。1946年7月赴美进行文学深造及交流访问。1948年1月,与丈夫曾昭抡从英国返回香港。1950年由香港返回北京,在燕京大学任教授,1952年院系调整,改任北京大学西语系教授。1966年8月25日深夜在北大寓所吞安眠药自杀,当即火葬,未留骨灰。1978年俞大絪恢复名誉,在北京八宝山举行追悼会,骨灰盒里只有她生前的一副眼镜,别无他物。俞大絪与曾昭抡两人没有子女。 忆中央大学俞大絪教授 龚治黄 1939年夏,我在当时的敌后“孤岛”——上海读完了高中,不甘心留在沦陷区接受敌伪的奴化教育,与同班同学汪曾祺、潘凤仪等十二人结伴离沪,取道香港、越南,奔赴抗战的大后方。在昆明匆匆参加了中大、西南联大、浙大和武大的联合招生考试,侥幸以第一志愿被录取于重庆中央大学师范学院教育学系。我于当年十月入学在柏溪分校两年,沙坪坝校本部两年半,于1944年2月外出实习告别中大。 我们教育系的同学,一般在国文、英语、史地诸学科中选修副系,也有读数学的。出于爱好,又有毕业后出国深造的打算,我选择了英语作副系,选读了不少英语专业课程。因此,我在母校几年当中除了本系和一些公共课的教师外,还接触了几位外文系的教师,他们的言传身教,使我长知识、增才干,获益匪浅,终身难忘。使我得益最大,感受最深的要算张士一和外文系的俞大絪两教授。恩师熏陶,泽被终身,实在难以忘怀。

沪江大学读书时的俞大絪 俞大絪,女,上海沪江大学、英国牛津大学高材生,一位教学上热情负责,要求严格的“扫眉才子”。我选修过她的《英语会话演说与辩论(Public Speaking)》和《 英诗选读》两门课,后来还旁听了她的《小说选读》。 《英语会话演说与辩论》主要是为师范学院英语系学生开的,全班十人,其中英语系六人,研究院地理学部研究生二人(其一吴传钧现为中科院院士),教育系二人(李宗泌和我),毎周二、四、六上课。为了训练听说能力,俞师上课着重实践,老师讲课,师生对话,全用英语。作业量很重,例如演说阶段,每周给大家布置的任务(assignment),是根据教师分发给学生(各人不同)的英文原著长篇小说中,就她折了角的部分(五十页左右),读后写一篇报告(演说词)。规定分三个部分:一、作者简介,二、内容概述(五十页故事的condense),三、个人评价。我们受领任务后,先要到图书馆查资料,在英(美)国文学史中找寻有关作者的介绍,然后阅读小说,结合自己的心得体会起草讲稿,记熟。下次上课轮到自己上台演说时,早已成竹在胸,倒不紧张。令人提心吊胆的是在听别人演说时必须全神贯注,开动脑筋。因为每个人一讲完俞师就要指名几个人对那篇演说发表意见进行评议。就演说的内容和表达能力的展现提出优点及不足之处,就语法、修辞、语音等方面展开讨论。课堂有如战场,人人紧张投入,不敢稍有懈怠。辩论阶段我记得有一次辩论的主题是男女同校(coeducation),辩论双方、主持人及评判员全由班上十人充任,俞师从旁指导。大家发挥集体智慧,强化己方的论点、论据,寻找对方的矛盾、漏洞,彼此唇枪舌剑,针锋相对,既实践了语言,又锻炼了思维,兴趣盎然,效果极佳。

1937年,俞大絪(左)和俞大缜刚从英国回国 我们后来还在校内小礼堂“公演”过一个英语短剧The

Six Passcrs——by While the bean utensil Is Boiling,内容已不甚了了,俞师既是导演,又是演员。她扮一个屠夫,蓄短鬚,着高腰靴,一出场就赢得满堂喝采,掌声雷动。但是她手握的那柄斧头形状的“屠刀”(临时制作的道具),出场不久,刀头就和刀柄分裂,刀头落地,俞师手中便只余下一个木制刀柄。顿时引起在场外文、英语、教育三系师生哄堂大笑,前俯后仰。多么精彩的场面,多么难忘的记忆!半个多世纪以前的往事,至今清晰如昨!《英诗选读》是和(文学院)外文系三年级同学一起上的。内容结合俞师研究的课题,那一年我们学的是十八世纪末——十九世纪初英国湖畔派浪漫主义诗人华兹华斯、柯勒津治、骚赛、拜伦、雪莱等人的诗篇,也选读过更早一个世纪的英国双目失明的诗人弥尔顿的不朽名作《失乐园》中的片断。对于每个诗人都介绍了他们的时代背景,生平事迹和写作特点,老师口述,我们笔记。

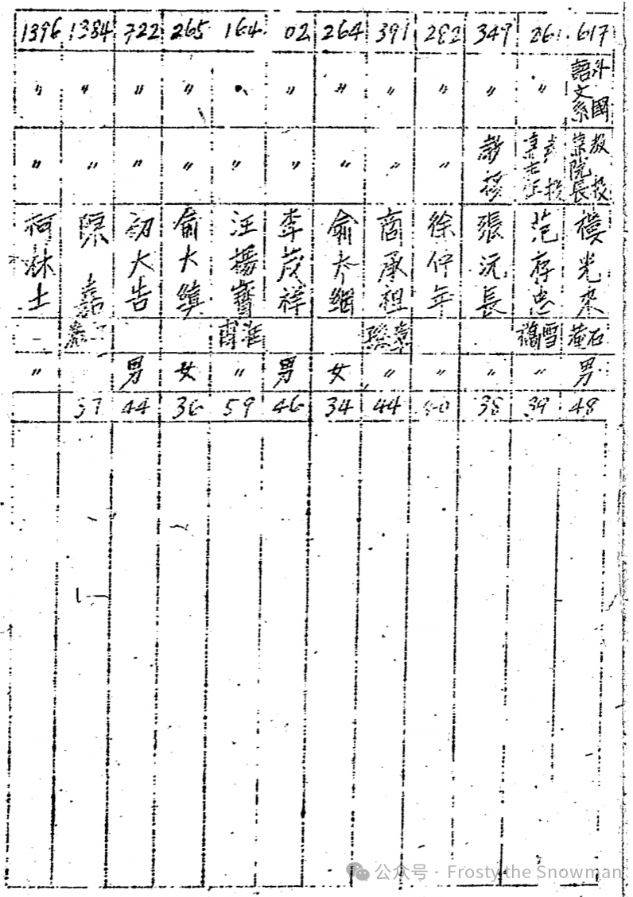

1942年《国立中央大学教员名录》的一页 当时也有讲义,只可惜是“嘉乐纸”(四川乐山的一个纸厂生产的褐黄色书报用纸)印的,纸质差,印得也不好,无法保存。课堂上俞师给我们讲了许多有关英诗的音韵和格律知识。俞师用英语讲解,深入浅出,引人入胜。她所选讲的诗篇一般要求背诵。一些童谣(nursery rhyme)和十四行诗(sonnet)固然要背,有的几十行的长诗也要背诵。俞师本人每堂课都要在学生面前抑扬顿挫地率先背诵,我们在她感召下,每天清晨也就在校园内,松林下,勤奋吟诵,孜孜不倦,兴味盎然。教师要学生做到的自己首先做到,这种以身作则的教育方法,力量是无穷的。上俞师的课既是享受,也吃苦头。我们是“明知山有虎,偏向虎山行”,为了求学,自讨苦吃。俞师要求严,作业重,考查勤。我和李宗泌为了完成作业,准备检查,有时弄得食不甘味,卧不安席,狼狈不堪。作业没有完成是不敢进教室的,但任意旷课又过不了关。俞师规定:旷课一次,扣总成绩十分;三次旷课,期末不给学分。俞师要求虽严,但为人温文尔雅,讲课循循善诱,从不疾颜厉色,盛气凌人。因此她赢得学生心悦诚服,是一位深受学生爱戴的师长,更是我毕生努力学习的好榜样。

1947年,俞大絪(中间)在美国进行交流访问 对学生严格要求毫不徇私的教授,外文系还有一位,就是柳亚子先生的公子柳无忌。有一次我路过文学院101教室,外三学生正在上《散文选读及作文》课,我无意间瞥见有一位身姿绰约、容貌端丽的女同学一直站着在听课。此人并非等闲之辈,当年曾有校花之称,1942年重庆六大学英语演讲比赛第一名的胡梅漪(由俞师辅导),本来学习成绩不错,偶然小有失误,听说那次因为课堂答问不好,柳老师并不徇情,就一直让她站到下课。 顺便提一下,1957年夏,我在无锡太湖疗养院疗养,当时的南大教务长杨世杰和我同室。我和他说起俞师,才知她早已离开中大去了北大,颇为母校感到惋惜。 “文革”以后,我从北大毕业同学处得悉,俞师不幸已在十年浩劫中遭迫害致死。她的丈夫曾昭抡,当代化学家、西南联大名教授,是错划的“大右派”。她的胞兄俞大维又在台湾担任政要,她在“文革”中受到冲击,原在意料之中。但她在劫难逃,竟死得如此之惨,却非我始料所及。 一个热爱祖国、充满活力、有真才实学、出类拔萃的大学女教授,就这样含冤去世,实在是教育的不幸、国家的损失。

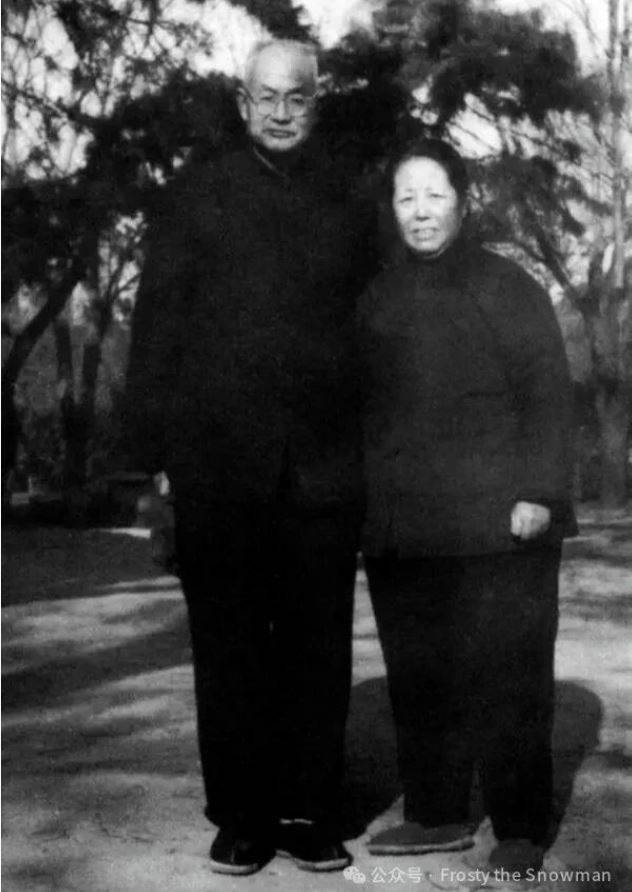

1955年,曾昭抡与夫人俞大絪在北大燕东园 本文作者:龚治黄(1918- ),江苏江阴人。中央大学教育学系1939级本科毕业生。曾在中央大学附中、四川旭川中学、江苏省常州中学、常州教育学院等校任教。 |