|

纪念大伯瞿同祖 瞿泽方 【编者按】本文连载于《掌故》杂志

2020年第7期、第8期。

瞿同祖先生是我国著名的社会学家、法学家和历史学家。瞿同祖在13岁时跟随祖母从上海到北京,住到四叔(也就是我的祖父瞿宣颖)的家中,直到大学毕业,结婚成家。瞿同祖(我称呼大伯)与我父亲瞿强立以及姑母、叔叔们一起长大,情同亲兄弟姐妹。瞿同祖晚年住在北京,与住在上海的父亲一直保持书信往来。今年(2020年)是瞿同祖的110年诞辰,作为晚辈亲属总想写一点文字纪念先贤。 一家庭背景与童年生活 瞿同祖的祖父瞿鸿禨是晚清名臣,庚子之乱后任军机大臣,1907年的“丁未政潮”中遭“开缺回籍”,率全家回到湖南长沙老家。瞿鸿禨与夫人傅幼琼共有四个儿子。長子瞿宣樸,1882年出生,出生时就患有疝病。1884年瞿鸿禨为父亲守孝期满,带全家赴北京报到。时已入冬,车行不久,两岁的瞿宣樸就因受风寒而昏厥,经抢救才得甦醒。当时不便折回,只得继续往北赶路。瞿宣樸日夜啼哭,不肯吮乳,到了北京,大病一场,肾囊肿大,几乎已无生机,虽然最终抢救了回来,但这场大病影响了健康与智力。瞿宣樸少年时也读了一些书,但终究无法成材。 1902年瞿鸿禨为瞿宣樸娶亲,新娘是湖南宁乡的刘氏。1911年武昌起义爆发,十天后就波及长沙,瞿鸿禨率全家为躲避战火,曾投奔宁乡的亲家,暂避了一段时日。 瞿宣樸一生身体羸弱,时而会神情恍惚,最终于1933年去世,享年51岁。瞿宣樸无子女,身后由瞿同祖一人兼二祧。 瞿鸿禨的第二个儿子出生后不久就夭亡了。 瞿同祖的父亲瞿宣治是瞿鸿禨的第三个儿子。瞿宣治,字希马,于1888年农历八月二十三日出生,从小读书勤奋而聪慧。瞿鸿禨因长子无法成材,遂将期望寄托在瞿宣治身上,对他督课极严,到12岁时已读遍了四书五经。庚子之后朝野都出现了了解西方、学习西方的风潮。瞿鸿禨在军机处负责改制又兼外务部尚书,瞿宣治跟在父亲身边,从小就对时事极为留心,他决心不走传统的读书科举之路,“慨然有經世之志”。瞿宣治认为与外国人打交道,首先要諳習外情,而语言之學就是必要的手段,所以他很早就师从外国人学習法文,其後一生精力幾乎全注於西方文字。1903年,京师譯學館成立,瞿宣治考取甲級法文班,成为第一班學生,也是最勤奋的学生之一。1904年四月,以萬壽慶典賞正一品廕生。1905年十一月,調升京師大學堂預備科第一類甲級學生,毕业后在清末明初的外交机构任职,1920年派充駐比利時國昂維斯隨習領事。1921年,調署駐瑞士國使館隨員,加三等秘書銜。1923年,調充駐荷兰國使館隨員,这一年瞿宣治請假回國,途经法国,不幸染病,于1923年农历八月二十七日逝世於法國馬賽醫院。 瞿宣治專精法文,曾用法文编写、出版了一本《法文文法》。他不满足于此,仍兼習英、德兩國语言,皆能流利交流,可惜英年早逝,一身才学未能充分施展。

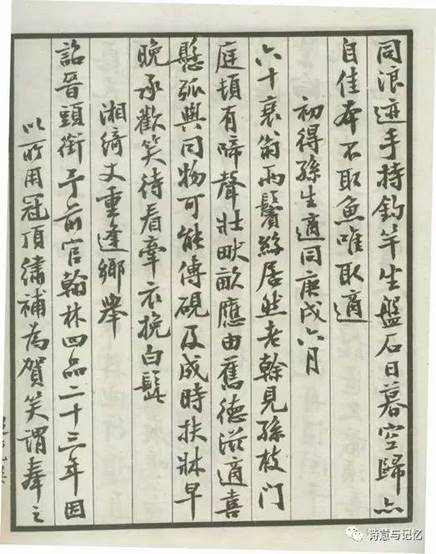

瞿宣治的岳父余肇康与瞿鸿禨同朝为官,丁未政潮中也受到牵连,同时丢官回到湖南长沙老家。余肇康的另一个女儿嫁给了长沙人朱宽浚,也就是朱镕基的大伯父。瞿同祖一家与朱宽浚的子女,例如朱镕坚、朱镕垂(朱天池)等几十年一直保持着亲情与交往。 瞿同祖是瞿宣治的长子,1910年7月12日(农历六月初六)在长沙出生。瞿鸿禨对这个孙子很喜欢,曾作诗《初得孙生适同庚戌六月》记述此事。 不少文章都写道,瞿同祖与祖父同庚,都出生在庚戌年六月,所以取名同祖。这种说法无疑是正确的,但是我认为还有另一层含义。根据瞿家的排名,“鴻、宣、祖、泽”,瞿同祖属于“祖”字辈。按照家族的惯例,排名的祖字可以放在名字的第二个字,也可以放在第三个字,所以瞿同祖也是符合按辈分排名起名字的。瞿同祖的生日农历六月初六是天贶节,所以字天贶,后来改为天况。我们小时候,父母总是对我们称呼他天况大伯,长大后才知道他的大名。

1911年武昌起义爆发,瞿鸿禨率全家去宁乡山中躲避战火期间,与亲家曾纪芬在湘潭会面。当时聂缉椝去世不久,曾纪芬与儿子们一起刚为聂缉椝在湘潭修好坟墓。瞿鴻禨与曾纪芬商议两家一起迁往上海,恰好有一条沅江号轮船要直放上海去修理,两家人就一起搭乘这条轮船,沿长江而下到达上海。 辛亥革命爆发时,瞿同祖的父亲瞿宣治正在内阁叙官局任职。因南北消息阻隔,他担忧父母的安危,于是弃官南下,先走海路到上海,然后沿江而上,万没有想到与父母的船在长江之中交臂而过。当时到处风声鹤唳,行途艰阻,好不容易赶到湖南,展转探询,才知父母已到上海去了。瞿宣治再折而东下,到了年底方才与天天倚门翘首以待的父母及家人聚会。

有些文章写到瞿同祖是“独子”,没有兄弟姐妹,其实瞿同祖曾有过三个妹妹。大妹妹瞿桂华,1913年八月十五日中秋节出生,童年在上海,后来与瞿同祖一起去北京读书,就读于北平慕貞女子中學。瞿桂华性格温柔,乖巧可爱,深得长辈们的喜爱,可惜在芳龄十八的大好年华被一场疾病夺去了生命。瞿同祖的另两个妹妹瞿馨保和瞿穀秀,分别出生于1915年和1917年,都在幼儿时夭亡。 二求学生涯 1918年4月25日瞿鸿禨在上海病逝。瞿家人按照他的遗愿,在西湖灵隐上方的石笋峰买了一块地,第二年为瞿鸿禨修了坟墓,并且在坟墓下方的平地上盖了一所房子,让一位从湖南带出来的张姓老僕一家居住,请他们照看瞿鸿禨墓。张家三代人80多年来一直照看着瞿鸿禨墓,一发生状况就与瞿家人联系。 1923年瞿同祖13岁,父亲瞿宣治回国途中染病,于法国马赛医院去世。当时瞿同祖的四叔瞿宣颖已离沪去北京谋发展,他在与母亲的通信中不敢提及此事,但是傅氏太夫人半年后还是察觉了这一噩耗,身心大受打击,悲伤不已。1924年瞿宣颖把母亲接来北京,奉养于自己身边。瞿同祖从小由祖母带在身边,这次也与妹妹一起随祖母北上,并且在北京也可以受到更好的教育。 瞿同祖在北京先后就读于育英中学和汇文中学,叔父则在课余指点他学古文,给他讲汉赋,教他历史。中学时代的男孩是最好游戏的,可是瞿同祖很少与小伙伴一起游戏,总是自觉地伏案苦读。瞿同祖在中学时便自学了没有标点的《尚书》,而《尚书》之难居五经之首,连韩愈都认为它“佶屈聱牙”。瞿同祖希望从此书入手,由难而易,将一切古代典籍打通。因为这一家学背景,瞿同祖的文史知识远远超过了同龄人。 1928年瞿同祖的母亲在沪病逝,他奔丧辍学一年,所以晚了一年毕业。 汇文中学是一所教会学校,1930年瞿同祖毕业时因为成绩优秀被保送到同是教会学校的燕京大学,在法学院主修社会学。燕京大学与其他大学的一大区别在于,除中国历史和国文课之外,其余的课程几乎都是用英文来讲授的。有了瞿同祖这个大哥哥的榜样,他的堂妹、堂弟,以及表弟、表妹,以后也纷纷报考燕京大学。

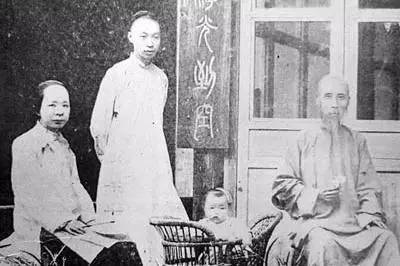

1934年瞿同祖本科毕业那年,恰逢燕京大学设置研究院,他就继续攻读硕士学位,成为该校第一批研究生。他以本科毕业论文为基础,加以补充和改写,完成了题为《中国封建社会》的硕士论文。1936年夏季,瞿同祖与赵曾玖同时从燕京大学毕业,瞿同祖是研究生毕业,赵曾玖是本科毕业,两人出现在同一张毕业生合影中。 三 西南任教 瞿同祖从燕京大学研究院毕业不久,日寇发动侵华战争,攻占北平,成立伪政权。瞿同祖不愿在敌伪统治下做顺民,决定南下。当时赵曾玖怀着身孕,女儿瞿泽礽只有两岁,无法跟随瞿同祖奔波,于是瞿同祖1938年只身南下,在重庆街头巧遇杨开道老师。他在贸易委员会任调查处处长,得知瞿同祖尚未找到工作,就聘瞿同祖为该处处员。 五个月后,恰好吴文藻老师和同学费孝通在云南大学成立社会学系,邀请瞿同祖前去。瞿同祖于1939年夏到达昆明,由社会学、政经、法律三系合聘瞿同祖为讲师,后来升为副教授、教授。瞿同祖在云南大学开设“中国经济史”、“中国社会史”及“中国法制史”三门课程。这三门课程都需要自己写讲义,瞿同祖在浩如烟海的古籍中搜寻资料,花费了大量的精力。 在昆明时生活和工作条件异常艰苦,敌机不时会来轰炸。瞿同祖在呈贡乡间租屋住了一年,晚上只能以菜子油灯为照明工具,光线昏暗,无法读书写字,瞿同祖只得早早躺到床上,反复思考写作中遇到的问题。有了腹稿,第二天凌晨便起身奋笔直书。 到了1944年,瞿同祖又兼任了西南联合大学讲师,在此期间,撰写了《中国法律与中国社会》一书,从法律和社会的角度研究中国历史,书中涉及家族、婚姻、巫术及宗教,既是一部法制史,也是一部社会史。这部著作奠定了瞿同祖在学术史上地位。时至今日,无论是在历史学界、社会学界还是法学界,这本书都是无可取代的。 1942年夏天瞿同祖曾回北平看望妻子儿女,约定第二年赵曾玖带儿、女赴昆明团聚。一家人到明明照相馆拍了一张全家福。这张照片被不少文章引用,但都说是全家赴美后拍的全家福,显然是不确的。

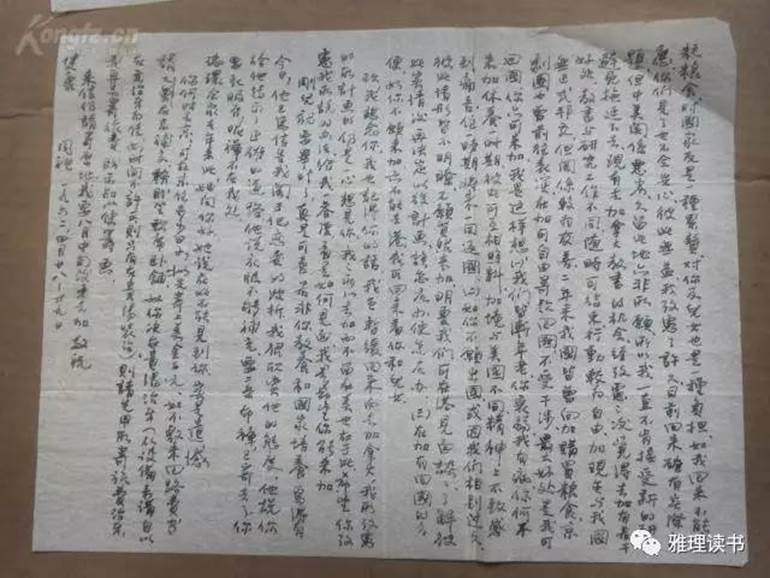

四 赴美治学 瞿同祖在研究生毕业之后曾想过赴伦敦大学学习,但因日本发动了侵略战争未能成行,后来就没有机会去。瞿同祖最后在抗战后期去了美国哥伦比亚大学,那是通过吴文藻先生的介绍,瞿同祖认识了来华访问的德裔美籍社会史学家魏特夫(K.A.Wittfogel)。魏特夫在美国哥伦比亚大学成立了中国历史研究室。 1943年瞿同祖的同学费孝通先生应美国国务院之邀赴美访问,会晤魏特夫时为瞿同祖联系,魏氏来电邀请瞿同祖去该校任研究员,于是瞿同祖偕同妻子赵曾玖及子女二人于1945年春抵达纽约。当时还在抗战期间,这一次的旅程异常艰苦。一家人先是搭乘军用运输机穿越驼峰抵达印度,从印度登船,搭乘的是美军的运输舰,运送军用物资的同时也出售少量船票给民间人士,途经澳大利亚再横穿太平洋,一路上提心吊胆,一有风吹草动,疑似日军潜水艇,就乒乒乓乓地打炮,最后总算平安到达洛杉矶附近的军港,再乘火车横穿美国大陆到达纽约。 1955年,费正清教授在哈佛大学成立东亚研究中心,该中心的研究员杨联升教授与瞿同祖是很好的朋友,推荐了瞿同祖,费正清也认识瞿同祖。恰好这时哥伦比亚大学缺乏经费,瞿同祖的研究工作没有着落,于是瞿同祖就去了哈佛大学东亚研究中心,受聘为研究员,继续中国史研究。 在20世纪40-60年代,瞿同祖完成了《汉代社会结构》、《中国法律与中国社会》、《清代地方政府》等代表作,奠定了自己的学术地位。1962年,瞿同祖应朋友威廉·荷兰之邀,前往加拿大温哥华的不列颠哥伦比亚大学,担任亚洲系副教授,讲授中国通史和古代汉语。 五 归国境遇 1949年新中国成立,当时瞿同祖一家对国民党政府的腐败是很愤恨的,与很多海外学子一样,瞿同祖夫妇也想回国效力,不过瞿同祖当时有合约在身,也有债务未偿清,短期无法成行。赵曾玖不愿等待,一个人带着十岁出头的两个孩子,登上了回国的轮船。我至今记得小时候母亲对我说过的一句话:“大伯妈是一个思想极要求进步的人。” 赵曾玖回国之后,先是在华北革命大学接受短期培训,然后分配在一个机关工作,不久几个机关合并到了中国科学院,赵曾玖进了经济研究所工作,他们是第一批住进了中关村的。1955年的肃反运动,赵曾玖因为离开丈夫,一人回国,结果有了敌特的嫌疑。虽然查无实据,但到了1958年赵曾玖被下放到了贵州,先是到了新成立的中国科学院贵州分院,不久这个大跃进的产物又被解散,赵曾玖被分配到了一个贵州边远地区的小小的中专去教英文,那几年赵曾玖真是吃尽了苦。在此前一年的反右运动中,瞿同祖的恩师吴文藻、同窗费孝通等人都被打成了右派分子,他的专业社会学整个学科早已被取消。瞿同祖的好友俞平伯也受到全国性批判。种种的变故使瞿同祖茫然不知所措,回国的打算只得暂且搁置了。 1950年代,胡适与瞿同祖来往密切。对瞿同祖的学术研究,胡适非常看好。当时,台湾东海大学刚刚建校,新任东海大学校长曾约农到美国来物色人才,专门找到胡适,请他推荐人才,胡适立刻推荐了瞿同祖。曾约农是曾国藩的曾孙,瞿家与曾家本是姻亲,曾约农的一个弟弟住在纽约,与瞿同祖有往来,曾约农就通过他弟弟约瞿同祖到他下榻的旅馆共进早餐,提出聘请瞿同祖去东海大学任教。瞿同祖一心想回国效力,又念念不忘与家人团聚,自然谢绝了曾约农的邀请。 在赵曾玖与瞿同祖分离的这些年间,除了家人,也有师友劝瞿同祖回国效力,中国科学院和北京大学也曾请瞿同祖去工作,赵曾玖几乎每一次写信都要敦促瞿同祖早些回国。瞿同祖也认为一个中国学者不应该毕其一生都在国外工作,然而由于对国内情况不明,瞿同祖难免会产生忧虑的心情。 瞿同祖1962年4月给赵曾玖的一封信流入社会,经过拍卖被人收藏。瞿同祖在信中写道:

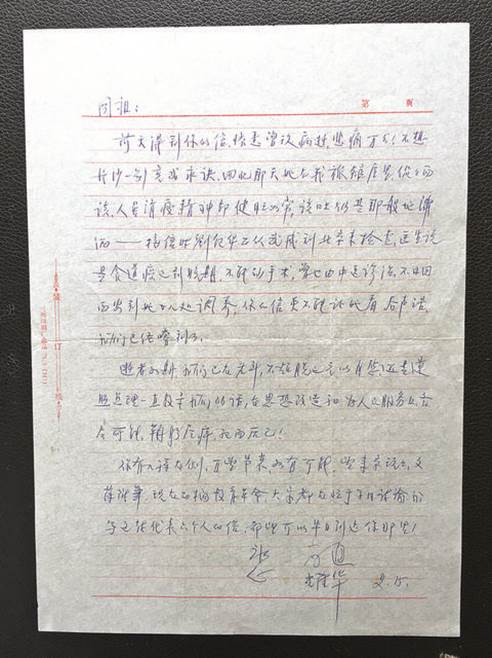

虽然瞿同祖对立即回国有疑虑,但他仍为回国做着准备,他不再接新的研究课题,并于1962年辞去哈佛大学的职务,转到加拿大温哥华去任教。他在给妻子的信中写道: “但中美关系恶劣,久留此地亦非所愿,所以我一直不肯接受新的研究,避免拖延下去。现在去加拿大教书的机会,经考虑之后觉得去加有若干好处。教书与研究工作不同,随时可结束,行动较为自由。” 当时中美关系敌对,学者从美国回国极为困难,加拿大相对来说就较为中立。至于未来的打算,瞿同祖则谋划了三条道路让妻子赵曾玖选择: “(一)我们皆渐年老,你衰弱我有病,你何不来加休养一时期,彼此互相照料。加境与美国不同,精神上不致感到痛苦,住一时期将来一同返国。 (二)如你不愿出国或因我们相别过久,彼此情形皆不明了,不愿贸然来加,明夏我们可在港见面谈谈,了解彼此实情后再决定以后计划,该怎么办便怎么办。 (三)在加有回国的方便,如你不愿来加亦不能去港,我可回来看你和儿女。” 在贵州边区教业余英语的赵曾玖清楚,只有组织才能决定选择哪一条路,于是她立即写信给中央统战部: “(同祖)羁留迄今已十七年,亟思回国,顾虑甚多,一时不可成行。儿女和我百思不得上策,拟请你部指示方法,帮助解决,争取同祖早日返回祖国,为社会主义建设事业服务。” 然而,瞿同祖的身份在当时还达不到被“统战”的级别。统战部办公厅遂告知赵曾玖此事应由国家科委专家局和国家侨委处理,赵曾玖氏又去信专家局再次寻求组织的帮助。赵曾玖经过了种种复杂的申请和审查的手续,终于获准她到香港与瞿同祖会面,并接瞿同祖回国探视。 1963年7月,赵曾玖与瞿同祖在香港见了面,在新华社香港分社的帮助下,另外提供证件让瞿同祖转道澳门进关,所以瞿同祖持有的“中华民国”护照上未留下任何痕迹。瞿同祖秘密回国一周,被允许拜访了几位曾经的燕京大学的右派师友。他们告诉瞿同祖自己也都习惯了右派分子的身份,也不是完全没有好处。瞿同祖忙问何故。他们说,一般人每星期要参加几次政治学习,右派分子没有资格参加,这样反而多了一些做学问的时间。在此期间,侨委一方面热情接待了他,另一方面则秘密将瞿同祖此次回国期间的言行一一记录在案,以摸清瞿同祖的思想立场。 瞿同祖显然不知道,就在其返加后不久,一份包括其各种社会关系、回国会亲友反映在内的“瞿同祖情况”报告便已提交到了国家科委专家局的领导手中。现略摘录几句: “张东荪:瞿的老师(叛国犯,现扣押),1950年赵曾玖回国时,魏特佛歌曾函托张对赵给予照顾。” “魏特佛歌:据称,原为德共中委,1933年叛党去美,十分反动,与托派搞在一起,蒋帮陶希圣是魏的朋友。” 而更为关键的是,瞿同祖归国期间在私下会面时针对“反右”的不满言论也被组织所充分掌握: “罗隆基、许宝骙划为右派可以理解,对吴文藻、费孝通、潘光旦划为右派,百思不得其解,他认为他们都是搞学问的,不会篡夺政权的,……” 瞿同祖这次短暂回国,与家人一起作出了尽快回国效力的决定。1965年9月4日瞿同祖取道香港回国,与守候在出关口的家人相聚。 回国之前,瞿同祖当然要对自己的工作预作安排,他委托的人是翁独健先生。翁独健是瞿同祖在燕京大学本科以及研究院的同学,是美国哈佛大学的博士。他既是一位史学家,又是一位地下党,政府8级干部,担任过多处要职,当选过4届全国政协委员。翁独健帮忙联系的学部所辖的历史研究所及北京大学历史系都同意聘任瞿同祖。瞿同祖到达北京,得知可以在两个单位中做选择,很是高兴,于是在侨委的建议与陪同下,决定先到南方去走一走,看一看,没想到北京的政治氛围这时开始发生变化了。 瞿同祖与妻子赵曾玖到南方主要去了杭州和上海。到杭州是去祭扫祖父瞿鸿禨的墓,到上海则是来看看他们在少年时代都生活过的地方,分别见见两家的亲戚。大伯及大伯妈来我家作客的情景我至今有些记得。那是一个上午,中午在我家午餐,席间的谈话中我印象深刻的是大伯妈的一段话:“天况幸亏出国了,以前和他一起研究社会学的大多成了右派分子,社会学这门学科也取消了。”大伯妈提及了几个人名,我只记住了费孝通,因为中学时代我在一本杂志上读过一篇介绍费孝通的文章,印象深刻。离开我家前,大伯拿出了送给我父亲的礼物,那是一本蓝色硬皮封面的《清代地方政府》。大伯对我父亲说:“这是前两年新出版的。” 大伯在上海时曾到照相馆照相,就是文章开始部分的那张,照相馆对自己的这件作品很满意,还把这张照片放在橱窗里陈列了一段时间。 等到瞿同祖夫妇回到北京,正式联系工作的时候,北京已经开始有了文革前夕的氛围,历史研究所和北京大学又正好是重灾区,他们都不敢再接受瞿同祖了,介绍人翁独健也无可奈何。瞿同祖在北京成了没有住所,没有工作,没有户口,没有油粮票证,甚至没有国籍的人。他只能住在宾馆,先是住在华侨饭店,每日开销甚大,后来改住到一个便宜些的招待所,但是带回来的那点美元也经不起坐吃山空。瞿同祖希望侨委能够帮助安排工作,得到的答复是,在北京无法安排,应该到老家湖南去请求安排工作。瞿同祖到了湖南长沙,可是湖南方面认为瞿同祖从未与湖南有过关系,他的工作还是应该由北京安排解决。瞿同祖不得已又来到北京,然而北京方面的答复依然不变,于是瞿同祖就像皮球一样,再一次地被踢到了湖南长沙。 瞿同祖一个人住在长沙的招待所里,没有事可做,甚至没有书可读,做学问的最佳年华就这样虚耗着,这样拖了几年,到1971年总算被安排在湖南省文史馆,每个月可以领到几十元的津贴。同一年赵曾玖办理了退休手续,离开了贵州边远地区的小城,来到长沙与瞿同祖一起生活。 艾登早年是英国首相丘吉尔的助手,50年代出任英国首相,退出政坛后写了一本《艾登回忆录》,厚厚的三大册。中央某位领导想看这本书,翻译出版这本书的任务落给了商务印书馆。这本书没有出版计划,作为内部发行,译者没有稿费可拿,当然也没有人愿意接这个任务。瞿同祖有一位小辈亲戚,名叫曹兴治,在北京商务印书馆工作,看到这本书找不到译者,于是写信给瞿同祖,问他是否愿意翻译这本书,并且强调说明没有稿酬,仅仅是义务帮忙。瞿同祖后来曾对人说,“当时翻译出版这本书,是没有报酬的,但我很乐意,因为回国,就是想为国家出力,所以,好容易有这件事,我欣然接受。” 瞿同祖的英文水平当然不成问题,但是他从未做过翻译工作,所谓隔行如隔山,翻译时也碰到了不少困难,幸而赵曾玖的英文也好,又有燕京大学国文系的功底,她协助瞿同祖共同翻译这本书,终于把这50多万字的大工程完成了,并且是在非常艰苦的条件下完成的。抗战时期的一把大火烧毁了大半个长沙城,建国二十年了,长沙城有些地方建设得很好,但有些地区的基础设施仍未恢复,瞿同祖夫妇所住的地区就没有电力供应,他们的条件甚至还不如抗战时期在昆明。这本书的译者是瞿同祖、赵曾玖共同署名的。商务印书馆一年前重新出版了《艾登回忆录》,这一次他们的儿子瞿泽祁拿到了稿酬。 文化大革命的十年期间,瞿同祖基本上都是生活在长沙的,条件很辛苦,并且曾生了一场大病,1969年瞿同祖因胃病大出血而病危,被送到湖南湘雅医院抢救,这次虽然基本治愈了,但是在以后的岁月中胃病时不时地就要折磨瞿同祖。十年中唯一幸运的是,作为一个从美国回来的人,他没有被怀疑敌特而受过批斗。 六老骥伏枥

妻子去世后,瞿同祖成了孤苦的一人,实在不宜再在长沙住下去了,女儿瞿泽礽心疼父亲,把瞿同祖接到了北京暂住。闲散在家终非长久之计,但70年代的北京,找工作并迁进户口,难似登天,亲友们纷纷为他想办法,其中张遵骝先生为他介绍了中国社会科学院近代史研究所副所长李新。张遵骝也是一位史学家,20多岁就曾受到陈寅恪的称赞,他是范文澜编《中国通史》的助手,与瞿同祖既是朋友,也是亲戚。张家与瞿家是世交,张遵骝是张之洞的曾孙,他的母亲曾广崑是我祖母聂其璞的表姐,数十年交往密切。张遵骝陪同瞿同祖去拜访了李新。李新既是一位史学家,也是一位1938年入党的老干部,他们第一次见面就交谈甚欢,李新很同情瞿同祖的际遇。李新的夫人恰好也是燕京大学毕业的,见到了大学长有聊不完的话,也极力要求丈夫要帮这个忙。李新的计划是先以借调的方式让瞿同祖进入近代史研究所,把工资关系等转进来,等到瞿同祖在近代史研究所站稳之后再徐图转正。湖南省文史馆并不想留住人,北京方面一联系就同意放人。反倒是近代史研究所这边遇到了一些阻力,没人知道瞿同祖先生的大名,也不清楚他的学术水平有多高,有些人质疑为什么要调入一个年近七旬的老人。李新在人事方面的话语权并不大,幸而与掌管人事的领导关系不错,经过一番运作,不久瞿同祖以借调人员身份到近代史研究所工作了,他到了所里接受的第一个项目就是编译《史迪威资料》(中华书局于1978 年出版)。1978年春天瞿同祖转为正式职工,被评为二级研究员,户口也终于进入北京。从1985年起瞿同祖享受终身不退休专家待遇,2006年当选为中国社会科学院荣誉学部委员。 瞿同祖1965年回国之初,根据自己过去写一本书花五年的经验,曾对家人说打算回国后再写两本书,没想到文革期间整整耽误了十年时间无法做研究。正式进入近代史研究所后,他想起原燕京大学师友的鼓励,决心“再写一本好书”,并立即开始紧张地工作。图书馆的资料有很多外借手续复杂,他经常早晨坚持乘坐近一小时的公共汽车,到王府井和美术馆之间的中国科学院图书馆查资料,找数据,每次借两本书,找一个座位坐下后就开始全神贯注地翻阅,见到有用的部分就摘抄到带去的白纸上,直到中午工作人员要闭馆午休才离开。下午他已没有精力再跑一趟了,于是就在家里看书。瞿同祖毕竟已年过古稀,这样高强度的工作使他渐感力不从心。1981年后,瞿同祖的胃病多次复发,数次住院,始终未能治愈,直到有一天在协和医院住院时碰到张孝骞老教授来查房。瞿同祖与张孝骞是旧识,张孝骞1926年9月被选送赴美国约翰霍浦金斯大学医学院进修一年,回国后在协和医院任职,那时他就给瞿同祖看过病,当时瞿同祖还是一个高中生。张孝骞调集了瞿同祖的所有病历,经过研究后一针见血地对瞿同祖说,你不能太焦虑,你的病是由于太想写书而忧虑写不成所引起的,精神上的紧张影响了胃的功能。瞿同祖听从了老先生的建议,放弃了写书,果然之后多年来再没有因为胃病而住院。 瞿同祖一生治学,一是勤奋,二是认真。两年来他从图书馆摘录的资料已成两寸多高的一厚叠,这叠资料见证了他的勤奋。这些资料其实已足以支撑他再写一本书,但是他的原则是宁缺毋滥,在论点、论据没有十足准备好之前绝不动笔。瞿同祖虽然没能再完成一本专著,但是在整个八十年代他还是写了一些论文,参加了不少国际学术交流活动。 在放弃写书的几年后,瞿同祖在光明日报上看到一篇报道,一位与他年龄相仿的学者躺在病床上,几年来发表了百万字的论述。这篇报道触动了瞿同祖的心弦,他把这份报纸无可奈何地摊放在书桌上。儿子瞿泽祁看到他这样做,知道他写书的心还没有死,于是开导他说:“你跟人家是不能比的,人家写的是随笔,想到哪里,说到哪里,自有助手根据录音帮他整理成文字。你写书时,每一条史实,每一个数据,都要亲自考证,确保无误后才下笔,你怎么能学人家躺在病床上写书呢?”儿子的话他听进去了,过了几天瞿泽祁发现父亲把那份报纸放到了将作为废品卖掉的旧报纸一起了,瞿泽祁知道父亲虽仍不甘心,但也只好暂时不计较了。 七晚年生活

瞿同祖晚年极少与外界接触,除了一些亲友定期来看他之外,学术界渐渐极少有人知道他的存在。按照一些人的说法,瞿同祖晚年过着隐居的生活,不过瞿同祖本人并不完全这样看。他说:“退休了,没什么事情,别人不找我,我也不烦别人。早睡早起, 打打拳, 散散步, 每天上午看书写作一二小时, 中午睡到下午三四点, 外面的会议活动不大参加,所以就被人们当成隐居了。” 1998年,中国政法大学出版社计划将瞿同祖的全部法学著论收集成一本《瞿同祖法学论著集》出版,列出了一份顾问名单,瞿同祖名列其中。一些人见到瞿同祖的名字就笑了:“你们应该请当代的人当顾问。不要把三四十年代的人列进名单闹笑话。”说这话的人还以为瞿同祖早已作古了。 丛书的编委想要拜访瞿同祖,不知如何能找到他,只得到瞿同祖原来的单位近代史研究所去打听,没想到逢人便问的结果都是“没听说过这个人”,最后还是从人事处的一位曾掌管工资的长者那里打听到了瞿同祖的家庭地址。当他们叩开瞿同祖家的门时,心中的感觉就像是拜望一位德高望重的隐士。 有一位“学者”在自己的著作中大段大段地抄袭瞿同祖的《中国法律与中国社会》一书,有两节甚至一字不漏的照搬。我们先不去评论此人的学术道德,他这样明目张胆地做,估计是不知道瞿同祖仍健在,也可能他以为没有人会注意他去抄袭一本五十多年前出版的书。没有想到《中国法律与中国社会》这本书重印了,一位细心的外地读者发现了这一严重的剽窃行为,揭发了此事,于是出版社收回了此书,不再销售,而那位作者继续在原单位供职,似乎没有受到什么影响。瞿同祖对此事很有感慨,认为国内对于学术的抄袭行为处分太轻,要在美国,此人马上开除,不但本单位开除,而且美国所有单位都不再录用他。 瞿同祖是我国第一批被批准的博士生导师,但是他始终没有带过一个研究生,主要是瞿同祖做事过于认真,事必躬亲,他若要求学生看十本参考书,他必定自己先认真地看一遍。他的时间与精力已不允许他再这样做,于是宁愿不带研究生。没有一个自己培养的学生固然是件遗憾的事,但是当他看到有些学术道德不端的人大段抄袭自己的著作,他又对人发出感慨:“自己幸亏没有带出这种烂学生。” 瞿同祖一生对学术道德极为重视。1988年后瞿泽祁曾在美国佛罗里达棕榈滩工作,常把一些报纸有趣的内容剪下来寄回家。有一份剪报是一篇新闻报导,美国南卡州大学某学院的院长在给新生至欢迎词时,有一小段内容引用了别人的著述,而忘记了说明。这虽然纯属疏忽,也不算件大事,但这位院长为自己的疏忽羞愧不已,非但公开道歉,而且辞去了院长的职位。瞿同祖几年间从未给儿子单独写过信,总是在孙女儿的回信背后随便写几句话。这次看了这篇报导,却专门写了一封信评论此事,认为这位院长做得对,及早自裁总比等校方制裁体面得多!他第一次自己贴邮票亲自給儿子寄了这封信。 瞿同祖晚年有一些中青年学者拜访他,有一些出版社的编辑联系他,他给每一个人的印象是一位和蔼可亲的老人,低调谦虚,没有学者的架子,乐于助人,对别人的请求,能够帮忙的地方总尽量帮忙。对社会上的人如此,对亲戚中的晚辈更是如此。 瞿同祖有一个表外甥女,原是一个中学语文教师,平时爱好古文,也对佛学感兴趣。她想到赵朴初身边去工作,于是请瞿同祖帮忙介绍。瞿同祖的夫人赵曾玖与赵朴初是本家亲戚。赵曾玖是赵家的小九妹,年纪小,辈分高,按辈分赵朴初要称呼赵曾玖姑奶奶。赵朴初年龄比瞿同祖还大三岁,但每次到瞿家来,见到瞿同祖必先鞠躬,行侄孙礼,非常讲礼数。瞿同祖写了一封推荐信给外甥女,让她持信去找赵朴初,结果赵朴初聘用她担任自己的秘书,从此她的事业就上了一个台阶。 我自己也有幸受过大伯瞿同祖的帮助。2000年我曾写过一篇文章《瞿鸿禨晚年在上海》,刊登在《上海滩》杂志上,在动笔前我曾打电话给大伯,向他汇报自己的构思,初稿写成后,我也曾寄给大伯,请大伯把关、润色。大伯对我的请求也是尽心尽力地帮忙。我很幸运,当时大伯还有精力修改文章,一年半以后大伯大病一场,等到从医院出来,就没有精力较长时间的看书写字了,时常头晕、气急,肺部供氧不足。 瞿鸿禨墓在灵隐寺上方的石笋峰,当时瞿鸿禨亲自选中这个地点的时候,手中就牵着七岁的瞿同祖。谁也不会想到,整整八十年后,瞿同祖又要为瞿鸿禨墓的命运操心了。 瞿鸿禨墓到了80年代后半开始受到双重的威胁。第一重的威胁是盗墓。1996年的某一天夜里。盗墓者第一次光顾,用炸药在坟墩上炸了一个洞。张家人听到响声,在当家人张文霖的带领下,打着电筒,牵着狗,手拿棍棒上山查看,走到坟墓边的时候,盗墓人已经钻入树林不见了。炸开的洞不深。墓室没有受损。张家人立刻写信给我父亲报告此事,我父亲也立即把信转寄给北京的大伯。两位老兄弟在电话中商量的结果是由我父亲去一次杭州,查看一下坟墓受损的情况,慰问、感谢一下张家人,留一点钱给张家作为修坟的费用。过了两年,盗墓者第二次光临,这一次炸药量增加了不少,非但炸透了坟墩,覆盖在墓室上的水泥板也炸了一个洞,幸而水泥板内有钢筋,炸开的洞不大,人无法钻进去。这一次盗墓者依然无所获,但他们看到坟墓受到良好的保护,更吸引他们再次犯险。2000年盗墓者第三次来临,这一次他们用足了炸药量,把水泥板炸出了一个人可以方便跳入的大洞。据张家人告诉我们,盗墓者打开了棺盖,拖出了尸骨,没有找到任何值钱的陪葬品,只拿走了一串挂在脖子上的朝珠。我们同样与北京的大伯沟通此事。这时我父亲的身体状况已无法出门,就由我在周末去了一次杭州。我看到的是已经修补过的坟墩,知道盗墓者以后不会再来了,但是听到了另一个威胁瞿鸿禨墓的消息。 石笋峰上原有一个永福寺,已荒废了几十年,有一个曾在永福寺出家的和尚东渡日本,成了洋和尚。几十年来他混出了些名堂,募捐得到一大笔钱,回到杭州来,要求重建永福寺,恰好杭州有一个灵隐景区的改造计划,就批准了重修永福寺,成为灵隐景区改造的一项内容。瞿鸿禨的坟墓就坐落在打算修建的永福寺的中心位置,很可能被铲除。我回到上海以后就写信给灵隐景区管理处,说明了墓主的身份,表达了希望灵隐景区扩建后依然保留瞿氏古墓的愿望。我把这些情况报告给了大伯,大伯也对祖坟的命运很担忧,但也无可奈何,只能静观其变。 一年多过去了,我写给灵隐景区管理处的信依然如石沉大海,毫无回音,而景区改造的计划正在按部就班地进行,石笋峰附近的居民都接到通知,他们将全部动迁,安置到杭州其它地区。到了2002年的下半年,居民的动迁基本结束,看来永福寺的工程即将开始,瞿家后人对祖坟的命运都忧心忡忡。一天瞿同祖的大女儿瞿泽礽乘了近一小时的公共汽车,来到父亲的住处,与父亲、弟弟一起商量此事。就在大家无计可施之际,瞿泽礽双手一拍,仿佛下了一个决心,说:“我想写信给朱镕基总理,反映此事。”在别无它计的情况下,瞿同祖同意女儿做此尝试。瞿泽礽回到家里,当晚就把信写好,第二天一早就寄给朱三叔(朱天池)。几天后朱三叔给了瞿泽礽回音,他说信已经交上去了,朱镕基总理上任之初,就曾对所有亲戚立下规矩,他绝不接受任何人为“私事”请托。事实上朱天池也从未托过自己这位堂弟任何事情。朱三叔说他决定为瞿家破一次例,何况总理的任期也只剩下最后几个月了。 泽礽姐姐事后曾打电话给我,告诉我她写信的事。她说她写信的时候心情激动,一口气写了十几张纸,写了瞿鸿禨的历史地位,也写了瞿家后人希望保存祖坟的殷切心情,不知总理看信时是否嫌她啰嗦。 瞿家人在忐忑的等待中过了几个月,2003年的4月中旬我无意间在网上看到一则新闻。这篇新闻稿非常重要,它改变了瞿鸿禨墓的命运,我把它全文录下: 西湖山水多古迹晚清名臣又现一人 新华网浙江频道(2003-03-14 09:41:39) 新华网浙江频道3月14日电 继清末北洋大臣陈夔龙墓葬被发现后,近日杭州市园文局又发现,与陈同一时代的清末军机大臣瞿鸿禨死后同样葬于西湖景区。 沿灵隐景区道路而上,直到眼前出现数排民居,民居一侧小道便直通古墓。山道青石铺就,沿路绿树葱葱。约摸两百米后,瞿氏古墓跃然于眼前,不远处的古牌坊上还书有“慎公墓道”。 据史料记载,瞿鸿禨字子玖,湖南善化人,死后追谥文慎。同治十年考取进士后,经荣禄保荐,瞿与王文韶等同任军机大臣兼外务部尚书。他曾三次向慈禧保荐康有为,又与袁世凯斗争,在清末政坛颇有影响。 在去年的全市文物普查中,杭州市园文局曾努力考查此墓,但因墓区破坏严重、墓碑遗失,墓主身份一时难以确认,直至近期瞿氏后人托人联系并以书信反映,古墓才得以认主。 据悉,瞿氏古墓即将被列入杭州市文物保护点,灵隐景区的扩建规划也将为该墓重新制订保护方案。(据《每日商报》/蔡茇程洁) 这篇新闻稿里有几句关键的话。一,“瞿氏古墓即将被列入杭州市文物保护点”。二,“灵隐景区的扩建规划也将为该墓重新制订保护方案”。三,之所以能够做到以上两点是因为“近期瞿氏后人托人联系并以书信反映”。 得知祖坟将作为文物受到保护后我非常高兴,与内人一起又特意去了一次杭州,为的就是去看一下瞿鸿禨墓的现状。我把一切情况报告给大伯,大伯一家人当然也非常高兴,从此瞿鸿禨墓无需瞿氏后人操心了,永远由政府照料了。过了两天大伯按捺不住兴奋的心情,又给我打了一个电话。大伯说他想给灵隐景区管理处送一面锦旗,表达瞿氏后人对政府的感激之情,他要我去办这件事。我欣然受命,按照大伯拟定的词语,定制了一面锦旗,到杭州找到灵隐景区管理处,送上锦旗。景区管理处的领导很重视,两位领导和我一起,手持锦旗,在大门口合影留念。我回到上海,把照片寄给大伯并报告此行经过,大伯还特意打电话来,夸奖我事情办得好。 瞿同祖虽然放弃了写书,但始终心有不甘,他晚年日渐衰弱,常常会一个人叹气,叹息自己最终没能替社科院写一本好书,有时又自我解嘲说总算没有写一本烂书。他在最后一次与儿子谈及无法写书的遗憾之后的两个月就与世长辞了。 2008年我完全退休了,我曾对人说,明年是大伯虚岁100岁,我也多年没有去北京了,我想去北京,祝贺大伯的百岁寿辰,也看看诸多亲戚。可是到了10月初,我接到了大伯去世的噩耗。2008年10月3日,瞿同祖在北京协和医院去世,据其遗愿遗体供医学解剖后火化。没有追悼会和告别仪式,没有领导慰问,没有媒体专题。虽然祝贺大伯百岁寿辰的愿望无法实现了,但是大伯极度勤奋,极度认真的治学精神永远留在了我们心中;他和蔼可亲,平易近人的形象也永远留在了我们心中。瞿同祖的四本著作虽然是半个世纪前完成的,但是它们在近年多次再版,依然是社会学、历史学、法学等领域的权威著作,在这些领域的影响力将永远存在。 后记:写作本文得到堂兄瞿泽祁很多帮助。 |